霧架かる橋

フロントガラスを霧雨が擦り、視界は白い。激しい山々の起伏に、アスファルトは直線を引くことが出来なかったのであろう。そのような曲がりくねった狭い車線を掻き分ける尊大な運転手が私である。

対向車も無く、この蛇行を照らすライトは、我々の自動車だけであった。

幾つ目かの弧を丁寧になぞったあと、右手に巨大な建造物が現れた。見上げれど、その頂は霧の中に消え、その全貌をつかむことは出来ない。

少し過ぎて駐めると、何時だかの、何所だかで買い求めたありきたりのビニール傘を四つ並べて来た道を返す。傘の庇の下で、ほとんど全ての霧を受け止めていた私の天然パーマは縮れ上がっていた。

大橋の足下まで来ると、その偉大さに改めて感嘆の声を上げる。谷間を四つほどのアーチで等間隔に渡し、どしりと腰を据える橋脚は見上げるほどに大変見事である。谷川を挟むように赤や褐色、臙脂の煉瓦が互い違いに組まれ、アーチに向けて緩やかに絞られていく。アーチの裏側は鮮やかで、所々に白い石灰が滲んでいる。風の当たる外側の一面は苔や雨だれに黒く染まっているのである。

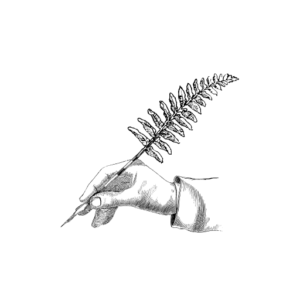

谷川に沿って大橋を潜ると、左手に山道が続いているのを見つける。我々はもう役に立たないビニール傘を畳んで杖をつきながら頂上を目指した。

欄干の淵から、橋の上に上がると霧はさらに濃い。右手にはほの暗いトンネルがある。台形に組まれた石積みに、穴は馬蹄のように地面に向かって萎んでいる。その横穴を冷たい風がどうどうと吹き下ろし、その一帯だけは霧の中に澄んだ空気をため込んでいる。

振り返ると、トンネルに続いて橋桁の先は霧の中に吸い込まれ、先は見ることは出来ない。たまらず、足を向けると霧の中を歩くができた。真っ白な視界の中に、足下の煉瓦は何とも頼りがいがある。かなり強い傾斜を頼りにさらに進むと、またしても馬蹄の横穴が現れた。

山二つをトンネルでくり貫き、その谷間を渡る眼鏡橋は、碓氷峠の急勾配をゆくアプト式鉄道の要所であった。レールの間に歯軌条を設け、機関車に装備された歯車の動輪をこれと噛み合わせて峠を越える。しかし、その力強い雄姿が霧を押していたのは、新線が敷設され、複線となった昭和三十八年まででのことであった。

トンネルを少し下る。その中に枝分かれする横穴を見つけた私は駆け寄った。人が一人身を寄せられるほどの小さな横穴は数十センチほどで塗りつぶされている。当時の面影をそのままに残す待避所であろう。そこからまだ姿の見えない同行者に向かって私がわっと叫ぶと、恐怖しながらもこちらに走ってくる面白い人達である。

合流した私達はそこで折り返して、再び鉄道橋に出る。二十ほど歩を進めて振り返ると、トンネルは既に霧の中に消えていた。

写真を見る

鉄道橋の足下にて

先は霧の中に消えて

ナトリウム灯に照らされるトンネル

振り返ればトンネルはそこに無く